「学問を大切にした家康公」 家康公と駿河文庫(するがぶんこ)

外国人を家来(けらい)にして日本で初めての洋式(ようしき)の船を伊豆(いず)の伊東で造(つく)らせたり、それまで戦争をしていた朝鮮(ちょうせん)国と仲なおりをして貿易(ぼうえき)をしたり・・・。

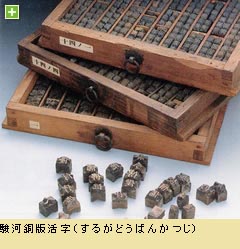

この時、朝鮮から伝(つた)わってきたものに銅活字(どうかつじ)があります。今までの木版(もくはん)で刷(す)るのではなく、現代の活字印刷(かつじいんさつ)と同じような方法であり、出版(しゅっぱん)もしています。

家康公がたいへん学問を大切にしたことはあまり知られていませんが、駿府城内に「駿河文庫(するがぶんこ)」という図書館をつくり、全国から重要な本の数々を集めています。

この中心になったのが、有名な林羅山(はやしらざん)です。彼は家康公の命(めい)を受け20万字の活字を使って「群書治要(ぐんしょちよう)」という書物をつくりました。当時の本としてはぼう大な字数で、家康公の死後、二ヶ月過ぎてからようやく完成しています(現在、その中の「群書治要」が県立中央図書館に保存(ほぞん)されています)。

これでもわかるように、家康公は朝鮮から渡ってきた銅活字を使っていくつかの本を印刷させ、公卿(くげ)やお寺にくばったりして学問を広めようと努力をしたのです。

家康公の良(よ)き一面(いちめん)といえます。